来源:香港商报 2024年03月02日 版次:A04

「甲辰說龍」展覽呈現多件與龍有關的文物,包括畫作、陶製品與銅器等。

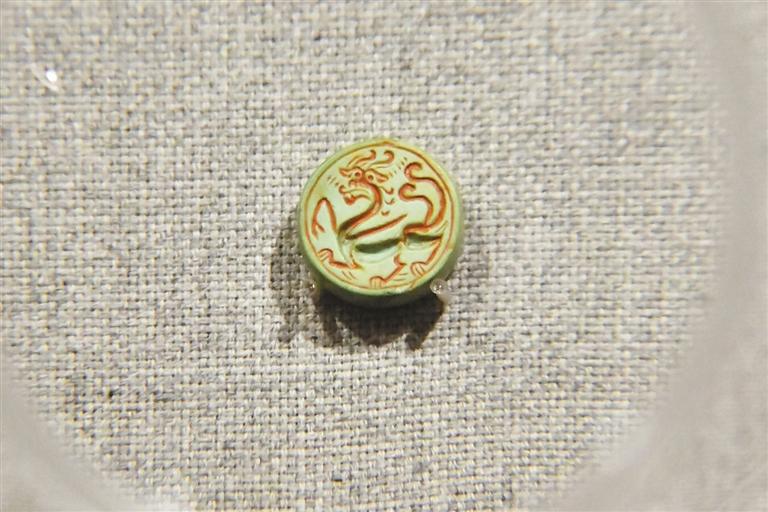

綠松石雙面肖形印章,西漢。中大在設計文物館館徽時亦參考了此印章。

曲內夔龍紋銅戈(一對),商晚期。

走龍紋磚,宋。

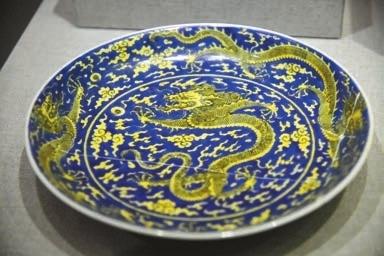

藍地黃龍戲珠紋盤,清康熙。

墨彩雲龍紋筆筒。

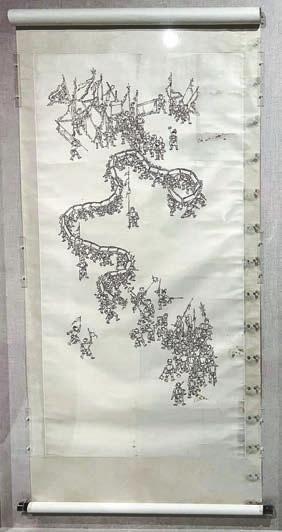

童宇(上圖)介紹展覽講述了龍紋從古代至近代的演變。左圖為葉因泉的《百子迎春圖》。 (Janice攝)

龍這種傳說中的生物亦幻亦真,在中國有近八千年歷史,因此龍也成為了中國文化的重要象徵。踏入甲辰龍年,香港中文大學(中大)文物館即日起至7月31日舉辦「甲辰說龍」展覽,以中國古代文物中的龍紋為歷史線索,探討其來「龍」去脈,包括龍紋飾的形成、風格的變遷,以及其社會文化背景。記者:Janice

攝影:蔡啟文

「甲辰說龍」展覽精選逾50件館藏文物,涵蓋玉石、甲骨、金銅、陶瓷、石刻、絲織、文房、拓本等類別,中大文物館副研究員童宇對記者表示:「龍是中國備受尊崇的神話動物,因此今年展品尤其豐富,包括數件鎮館之寶,同時令展覽脈絡更具故事性。」中歐龍含義相異 展覽按時代分為三個部分,每個時代均有代表性文物,能看到龍紋在歷史中的演化。第一部分是新石器時代晚期至商周,童宇介紹,在遼河、黃河、長江流域的考古遺址中,已發現類似龍的動物形象:「最早在商代晚期的甲骨上已能看見『龍』字,在青銅器、玉器等器物上也常見類似龍的形象。如展品商晚期的『曲內夔龍紋銅戈(一對)』,呈現了一種頭帶鈍角,軀體恍似蛇、呈S形的動物。根據文獻和文物的互證,商代晚期已將這種動物認作為龍。」他指,當時龍的形象由多種動物組合而成,除了蛇外,亦有學者認為四肢短、嘴部較大的特徵是源自鱷魚。由於與近水動物相似,龍因而也被認為是招雨的瑞獸,在祭祀中佔重要地位。與歐洲古文明中,代表邪惡、破壞意義的惡龍大有不同。龍紋多次演變 商周時期的龍紋因簡化、與其他動物結合等原因,不易辨認,與如今廣為熟知的龍形象大相逕庭。展覽的第二部分,時代背景為東周至遼,因絲綢之路的緣故,中國與北方遊牧民族接觸交流密切,這時期的龍紋受西方文化影響,開始變得注重寫實、動態和野獸的特質。童宇表示,這時期的龍像真實的動物,會出現撕咬、互相纏繞等姿態,軀體會參考如馬、獵犬等常見野獸姿態,如展品「綠松石雙面肖形印章」中的龍身軀便恍如馬身。 展覽第三部分屬宋元明清時期展品,那時龍紋開始變得世俗化,童宇解釋,安史之亂後絲綢之路截斷了,中國動物紋中的「獸性」開始減弱。加上宋代之後中國城市化發展迅速,為迎合不同階層的市民品味,動物造型強調寵物般憨厚溫馴近人的特質,形象較可愛,並具吉祥寓意。「宋代『走龍紋磚』刻畫的龍身軀豐腴不少,額頭更寬,從元代之前的三爪、四爪龍演變成五爪龍,尖鼻演化成類似人的豬鼻。」與早期兇猛的龍形象不同,略帶漫畫風格的龍顯得更有人性。生生不息的傳承 龍的形象有着漫長的演變過程,難以追溯受哪些畫家、設計師影響。「直到清代才開始有較多文字記載,學者得以從中追溯。如頗得康熙、乾隆帝喜愛的設計師劉源,他筆下的龍手腳筆直,與蜿蜒的身軀形成張力對比,該設計特點同時影響了清代其他龍紋瓷器的製作。這件『藍地黃龍戲珠紋盤』的龍腳筆直,龍身長,龍尾捲曲,亦是受到劉源影響。」據童宇介紹,清代的展櫃中還展示了不少重點文物,另一件為督陶官唐英自製「墨彩雲龍紋筆筒」,筆筒上的龍盡顯文人氣息,只用單色繪製,透過乾濕濃淡黑白墨色來表現龍的形態,畫風仿照南宋時期畫家陳容,並有題詩,筆筒詩書畫印於一體,十分雅致。 展覽的最後部分,以近代本地漫畫家葉因泉的未完成作品《百子迎春圖》作為結尾,畫作描繪春節時舞龍場景,既反映了現代社會的風俗,也表示延續至今,人們對於龍仍有着特殊的感情。