基金落地香港助力大

文藝界期待灣區起飛

版次:A05来源:香港商报 2022年07月03日

閻惠昌:「國家藝術基金首次落地香港便有9個項目入圍,體現了香港藝術家的實力及國家對本地藝術發展的認可和重視。」

趙東曉:「未來文化藝術的發展競爭主要是文化藝術人才的競爭,香港培養的人才將不僅滿足於本地,還可望向東南亞輸出,達到人才交流。」(圖:鄭斯如攝)

高志森:「香港要成為中外文化藝術交流中心,並不能單靠『到此一遊』式的片面研討或交流。交流要體現在文藝作品之上,當局應該將資源投放在作品製作上。」

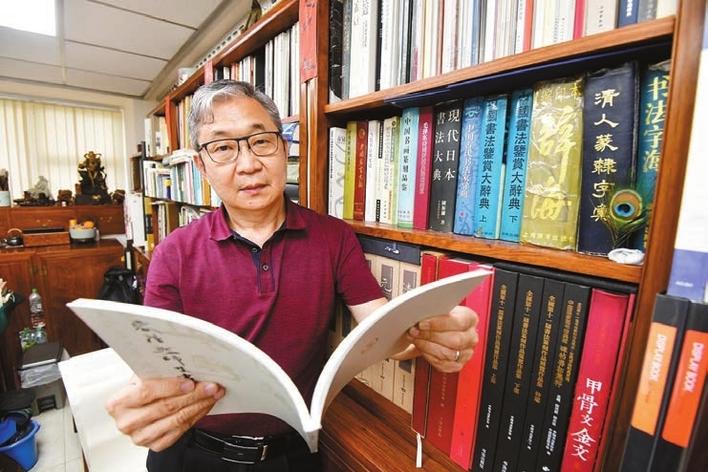

容浩然:「政府不夠重視文化藝術教育,想要培養文藝人才,建議從教育改革入手,如學生報讀文藝科目能為學業加分。」 (圖:崔俊良攝)

國家「十四五」規劃明確支持建設香港成為中外文化藝術交流中心,向世界展現國家藝術與文化的實力。適逢香港回歸祖國25周年,本報記者採訪了國家藝術基金的入圍香港藝術家及入圍項目代表人物,包括香港中樂團藝術總監閻惠昌、春天實驗劇團創辦人高志森、西泠學堂負責人趙東曉,以及書法藝術家容浩然,了解入圍項目的優勝之處,讓其他香港藝術家作為參考。受訪者並提供實用意見,試圖找出兩地藝術界融合的方向,並獻計香港該如何發展成為中外文化藝術交流中心。

記者:張穎胤、李靜儀、鄭斯如

美術圖:Kathy

今年公布的國家藝術基金資助項目共628項,香港藝術機構和藝術工作者佔9項,是基金首次有香港項目入圍。其中,香港中樂團的民族管弦樂《蒼龍引》入圍大型舞台劇和作品創作類項目,樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌在接受本報訪問時表示:「入圍的項目需要通過嚴格評審,基金首次落地香港便有9個項目入圍,體現了香港藝術家的實力和國家對本地藝術發展的認可與重視。」《蒼龍引》由陳明志作曲,以粵港澳大灣區的地理與文化為創作靈感。套曲有七個樂章,名為《龍翔九天》、《水潤嶺南》、《粵韻芳華》等,樂曲配合廣東、潮汕、客家話等方言的韻律而作,並以嶺南樂器領奏、獨奏或與樂隊的重奏,展現鮮明的地域特色,意在傳承和弘揚嶺南傳統文化。

是次參選的香港書畫作品中只有容浩然憑書法、篆刻系列作品《矛與盾》入圍,能為香港書法界爭光,容浩然對本報記者表示:「全國入圍的書法、篆刻項目只有6個,自己的書法作品獲評審肯定,無疑能激勵日後的創作動力。」《矛與盾》書法作品系列融合了容浩然學畫與書法的經歷,以書法寫出如繪畫的字體,每幅作品均以兩個意思相反的字體組成,如《清濁》、《前後》、《肥瘦》等,帶出「矛盾」意思,兩個字體的筆墨粗細不一,呈現濃淡乾濕的質感,不論是線條、布局、結構均相當協調,這樣的書體讓不懂書法的人或西方人更易接受及欣賞,作品保留傳統元素之餘又富有新意,容浩然認為這是他能入圍國家藝術基金的原因。西泠學堂 培訓人才 在「藝術人才培訓」類別,本港有兩個項目入圍,分別是春天實驗劇團的「創意和喜劇」課程,以及集古齋的「西泠學堂書畫篆藝術領軍人才培訓班」。曾在九十年代執導《家有囍事》等經典港產喜劇的春天實驗劇團創辦人高志森對記者表示:「項目能獲評審青睞,個人認為是課程注重實幹。坊間大多院校透過理論講解喜劇,而『春天』的課程則偏向實踐,並與學員分享自己在業內數十年的實戰經驗。」「春天」的戲劇培訓對象主要為年輕人,而西泠學堂入圍的人才培訓班,則面向藝術工作者和導師。集古齋總經理兼西泠學堂負責人趙東曉向記者解釋,人才培訓班旨在培養藝術專才,當他們學成後再在學堂的其他課程教導公眾,增加社會對傳統文化藝術的認識。學堂過去5年在香港開辦的課程培育了逾千名學員,課堂程度由淺入深,讓市民有更多機會接觸中國書畫藝術。 閻惠昌指出,國家藝術基金首次在香港全面開放,香港也是唯一獲國家賦予中西文化交流樞紐定位的城市,證明了國家對香港藝術發展的高度重視。他認為基金為文藝團體和藝術家提供的資助和支援,大幅度推進了本地藝術創作的進展。在嚴謹的評審制度下,作品須具突破性方可入圍,因此可促進良性競爭,鼓勵藝術家不斷創新、進步。趙東曉則認為:「國家藝術基金把香港納入申請範圍之內,表達的是國家對本地藝術團體與個體的關注、重視和支持。基金對於香港長期以來不均衡的藝術發展可起到巨大的促進作用,受益者廣泛,涵蓋藝術家、藝術機構、民間團體、從事藝術的商家等。」趙東曉形容基金落地香港猶如一股東風,令人振奮,為本地藝術發展帶來新希望。創作具大灣區代表性作品 國家藝術基金不但為香港藝術界提供資助,更開啟了兩地合作的大門。「融入大灣區」、「加強與內地合作」等話題近年在香港藝術界不絕於耳,然而,暫沒有一套完善的方法、制度,讓香港與內地文藝界能確切地進行有效的合作交流。對此,高志森認為兩地可先從合作製作項目開始:「香港負責編劇、導演,舞台設計;內地則承辦唱作、燈光音響等,這些方面內地水準比較高,雙方達到取長補短的雙贏局面。製作成品可在大灣區城市巡演,這需要交由灣區城市的地方政府負責市場推廣、開拓觀眾。」高志森強調只有通過合作,大灣區人員才能互相認識,繼而產生火花,他補充:「大灣區有逾8000萬人口,觀眾人數是香港的十倍,我認為香港文藝界應善用過往吸收的中西文化精髓,結合傳統與前衛元素,製作出具大灣區特色的經典作品,才能真正融入內地市場。」容浩然亦贊成香港藝術家多到內地與其他人才交流,並積極參與內地書法比賽,提升知名度,他解釋香港市場太細,除非是在全國建立了知名度的藝術家,否則難以出頭。香港中樂團稍後亦會安排《蒼龍引》於本地不同地方巡演,包括社區中心、學校等,甚至製作簡化版的形式演出,讓對中樂認識不深的大眾可以透過優美旋律,一探大灣區的濃厚文化色彩。